1975

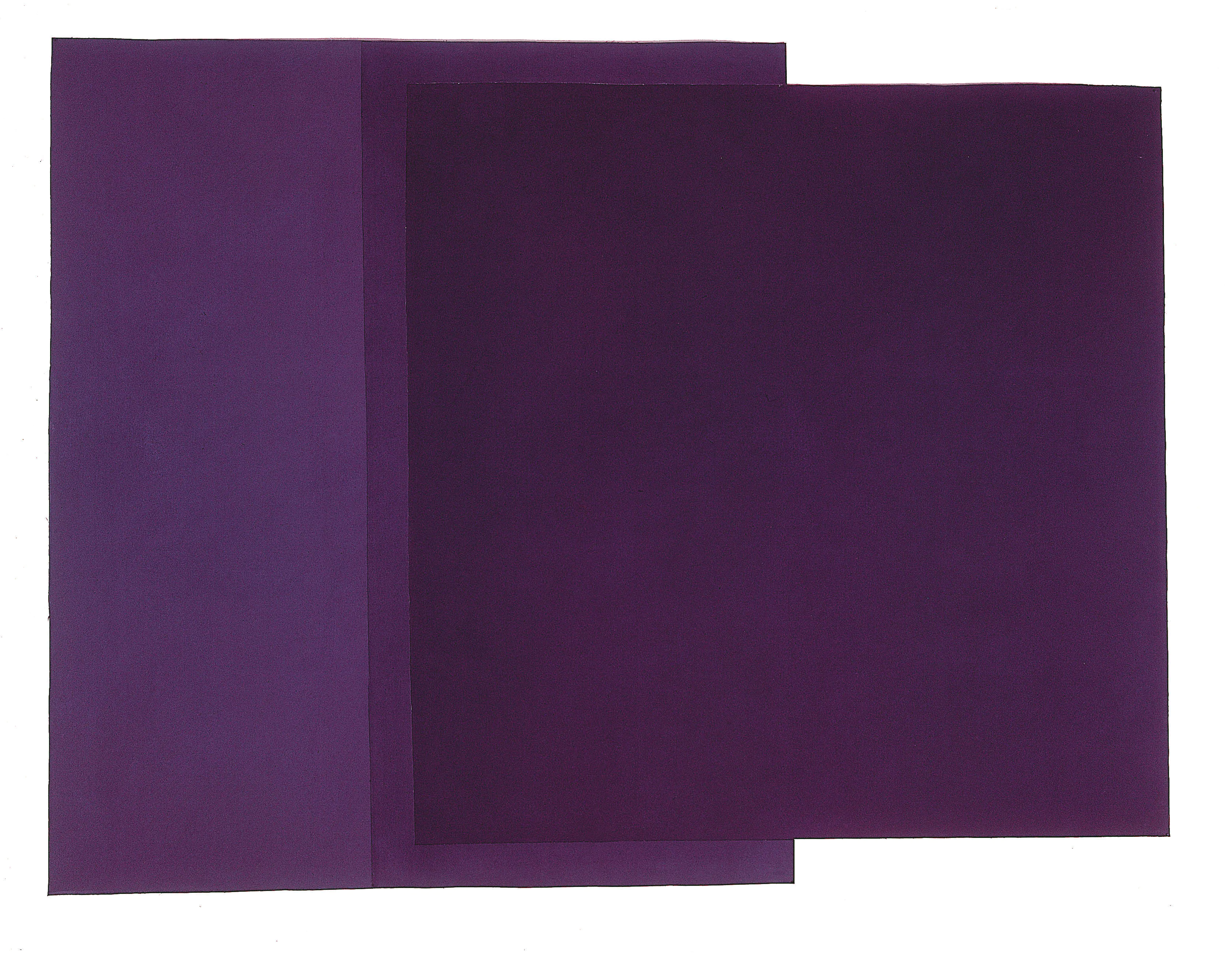

Jacques Martinez

Peintures récentes

28 janvier – 22 février, 1975

Jamais, dans les galeries, on a vu autant de pliures que ces temps-ci. Pliures des grandes toiles libres de châssis, marques persistantes des manipulations successives du tissu – on plie, on replie, on déplie, pour que l’encre s’imprègne dans les épaisseurs de calicot, suivant un tracé qui ne doit rien à la règle et au crayon – par les anciens de Support- Surface, ceux du groupe 70 et leurs satellites. Pliures en relief qui emprisonnent la couleur, mais aussi fausses pliures sur la toile tendue : voir Jacques Martinez qui expose chez Templon. Martinez donne dans le petit format et tend sa toile sur un châssis. Il pose le plan comme base de toute réalité picturale, et la pliure comme l’élément de définition d’un espace matérialiste dans lequel vient s’inscrire la couleur. Puisque plan et pliure il y a, la pliure ne veut être que fausse. Une vieille histoire en somme. Comme l’a fait remarquer l’artiste, des pliures, il y en a beaucoup au Louvre ; il y a celles des nappes fraîchement sorties de l’armoire, dans les tableaux des peintres de natures mortes, rivalisant de prouesses techniques pour tromper leur monde ; chez les Flamands, comme chez Rohner (il expose actuellement place François-1er) pour rester dans une certaine actualité parisienne.

Curieuses toiles que celles de Martinez, pâles, « cool », froissées, matelassées et silencieuses. Invariablement de format carré, chacune d’elles révèle une grille divisant l’espace en neuf carrés égaux. Sur cette structure géométrique rigoureuse, la couleur intervient une première fois, dégradée, du bleu au jaune-vert, ou du bleu au rouge par exemple, puis une seconde fois, transparente et couvrante, étendue à grosse brosse, qui réunifie l’espace et maintient les teintes dans les rosés, les bruns-gris, les beiges, les verdâtres. C’est là que son application fait apparaître en surface des effets de tissus rembourrés, de plis ou de papiers froissés.

Geneviève Breerette, Le Monde, 18 janvier 1975

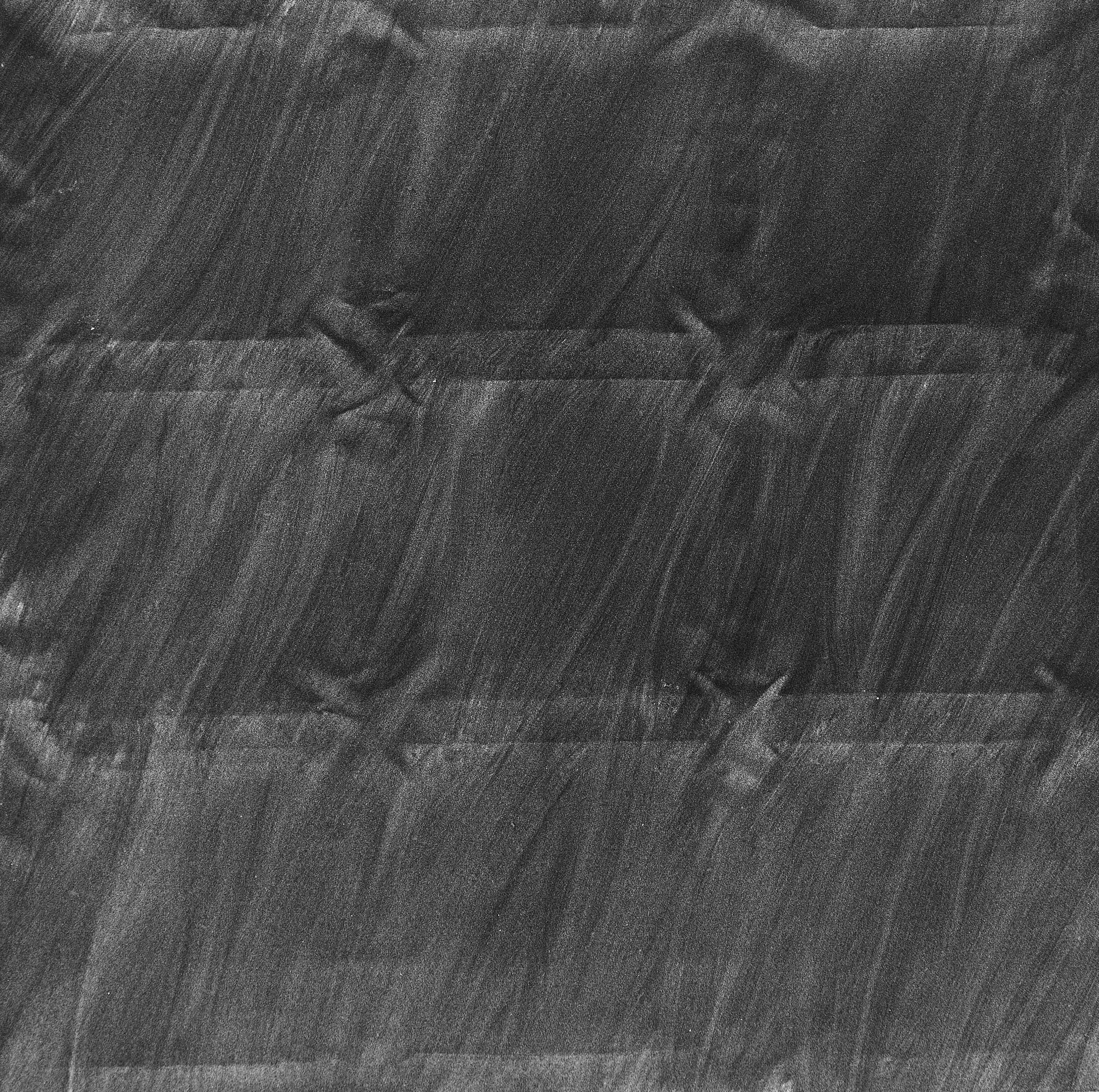

Louis Cane

16 mai – 7 juin, 1975

La série de peintures sombres que présente aujourd’hui Louis Cane est la conséquence formelle d’un travail qui se développe depuis1967, sur toiles sans châssis présentées tendues au mur ou au sol. La question de la présence ou de l’absence de châssis n’est pas ici à penser en termes de nouveauté ou d’originalité, elle est à penser en liaison à la mise en scène et au geste analytique, ou si l’on préfère, critique, que l’artiste propose. Dans l’organisation formelle de cette série, il s’agit pour Louis Cane d’inscrire, entre autres, de façon synthétique, la mise en évidence des déterminations et des conséquences du procès de travail du matériau qu’il utilise. Ces toiles jouent plastiquement leur sens didactique. Qu’en est-il en effet de l’action de coupage de la toile, action qui crée une peinture découpée ? On ne s’est, me semble-t-il, pas suffisamment intéressé dans l’analyse des collages, ou des papiers découpés, disons par exemple de Matisse, au relief que crée sur le support l’épaisseur du papier, relief que chez Matisse un certain nombre de traits de crayons (le plus souvent absents des reproductions) vient contrarier. C’est de ce relief, le relief de l’épaisseur du canevas coupé, que traite la présente série. Relief que j’assimilerai à la tranche d’un tableau présenté sur châssis. Un certain nombre d’artistes modernes se sont déjà préoccupés de cette question de la tranche du tableau non encadré. Cette question est ici jouée comme critique de l’unité de surface dans la prise en considération de l’épaisseur du matériau qui réalise cette surface. La bande de toile plus sombre découpée dans le rectangle et rabattue en épaisseur sur l’autre partie de la toile accentue la mise en évidence du cadre hors-cadre de la peinture. Elle établit de cette façon dans le double carré qu’elle met en scène (le plus petit carré qu’elle limite et le plus grand où elle s’inscrit comme une sorte de C* majuscule géant) la liaison entre la détermination formelle et le procès de constitution (découpage) des formes. Cette bande, qui ne peut pas ne pas évoquer un cadre ouvert, reporte sur la peinture l’envers et l’épaisseur du support de canevas où elle a été coupée ; canevas qui, par ce fait, se trouve (dans son épaisseur justement) découpé sur le mur. Je dirai qu’ici l’objet se réduit à l’explicitation de sa réalisation conceptuelle et de ses conséquences. L’une de ses conséquences étant de se mettre en question en tant qu’objet, de n’accepter comme support représentatif que la minceur de son matériau.

Le conflit entre l’espace réel : le mur, et la proposition interprétative (analytique) : la peinture, se charge de l’inscription de l’un sur l’autre et produit cet irréductible paradoxe : les couleurs. « Découper à vif » dans le canevas fait surgir le mince relief (le relief du canevas) qui qualifie les couleurs et se laisse emporter dans leur sombre profondeur, leur profondeur sans fond…

Marcelin Pleynet, Texte de l’exposition, Galerie Leo Castelli de New York, mars 1977

Donald Judd

12 juin – 12 juillet, 1975

A propos du Minimal Art

La sculpture minimale ne supporte d’être définie ni comme un objet, ni comme un monument. Des caractéristiques communes à l’oeuvre de Judd et à celle de LeWitt sont particulièrement explicites à ce sujet. Chez l’un et chez l’autre on constate l’exploitation constante d’un même volume (le parallélépipède pour Judd, le cube pour LeWitt) à une échelle humaine, […] bien inférieure aux dimensions que pouvait atteindre un tableau de Newman ou de Rothko. Par ailleurs, la répétition systématique de ce volume, présenté seul ou en série, ses côtés pleins ou vides, réalisé dans des matériaux opaques ou transparents, fixé au mur ou posé sur le sol, prouve que l’intérêt de l’oeuvre réside non pas dans une forme ou un objet considéré isolément, mais dans le processus de transformation de cette forme et dans la démonstration didactique qui en résulte. […] Le contenu anecdotique ou bien l’effet esthétique d’une oeuvre d’art traditionnelle, en fonction d’une existence en soi idéaliste, occulte la façon dont elle a été conçue, dont elle est perçue, c’est-à-dire, la façon dont elle se situe par rapport au réel et s’en différencie. Dans le Minimal Art, l’insistance se fait au contraire sur cette relation de l’oeuvre avec ce qui la produit et ce qui l’entoure : l’espace, l’encadrement- support de l’oeuvre – cimaise, sol – et par induction, avec l’observateur, ainsi que sur les relations entre les différents éléments constitutifs de la pièce. Les boîtes transparentes de Judd […] permettent d’appréhender tous les côtés du volume à la fois et de réaliser leur distorsion optique ; les sculptures au mur de l’un et de l’autre font participer l’espace de ce mur au fonctionnement de l’oeuvre. […] Le surgissement de cette infinité de relations internes et externes s’accompagne, pour l’observateur, de phénomènes perceptifs contradictoires, d’aberrations. La logique des lois géométriques a alors pour fonction de les rendre d’autant plus évidents – et perturbants – qu’en quelque sorte, elle les mesure.

Catherine Millet, art press, février 1973

Le minimaliste américain Don Judd est l’auteur de mon aphorisme préféré : « Si une personne dit que c’est de l’art, c’est de l’art ». Ce que j’aime dans cette phrase c’est que si on l’accepte, on doit aussi accepter sa proposition inverse : « Si une personne dit que ce n’est pas de l’art, ce n’est pas de l’art ». C’est ainsi que l’on se retrouve là où on a commencé.

Michael Gibson, International Herald Tribune, 28 juin 1975

Bernar Venet

Bernar Venet, le peintre sans pinceau

16 – 20 septembre, 1975

« Je me suis arrêté de peindre le jour où j’ai compris qu’un artiste n’avait pas sa vie durant quelque chose de neuf à dire », explique Bernar Venet, qui, en 1970, à l’âge de 30 ans, a définitivement renoncé aux pinceaux et aux couleurs. Bernar Venet n’a pas changé pour autant de métier, simplement il exerce d’une autre manière. […] Actuellement, il expose à la Galerie Daniel Templon le résumé d’une démarche qui l’a conduit des monochromes noirs de 1961, peints au goudron, à l’agrandissement de schémas mathématiques. Désormais, le travail de Bernar Venet est verbal, car son ambition est de réduire le fossé qui sépare le mode de communication des sciences et celui de l’art. Au départ, l’agrandissement d’un schéma mathématique peut s’assimiler à l’agrandissement d’une bande dessinée, et on a vite fait de ranger Bernar Venet dans la descendance du Pop art : « En gonflant démesurément une bouteille de coca-cola, dit-il, on la transforme en objet ambigu. Mes agrandissements n’altèrent ni le sens, ni l’information. » long séjour à New York et la fréquentation continuelle d’artistes conceptuels confirment Bernar Venet dans sa position. Pour lui, l’intérêt de l’art ne réside ni dans l’effet plastique, ni dans le style, mais uniquement dans la contribution à la connaissance de l’art.

Toute l’oeuvre de Bernar Venet se limitera donc à des références ou codes, n’offrant qu’une seule possibilité de lecture : physique nucléaire, logique mathématique… Comme aucune évolution ne peut être envisagée, il abandonne après avoir réalisé 300 tableaux, sa production picturale. « Mes tableaux peuvent être traduits et même réactualisés suivant l’évolution des sciences. Ils fonctionnent exactement de la même façon. Seule l’absence de signature enlèvera la valeur commerciale. Mais la validité d’une oeuvre d’art ne dépend pas de son prix. »

Otto Hahn, L’Express, 28 septembre 1975

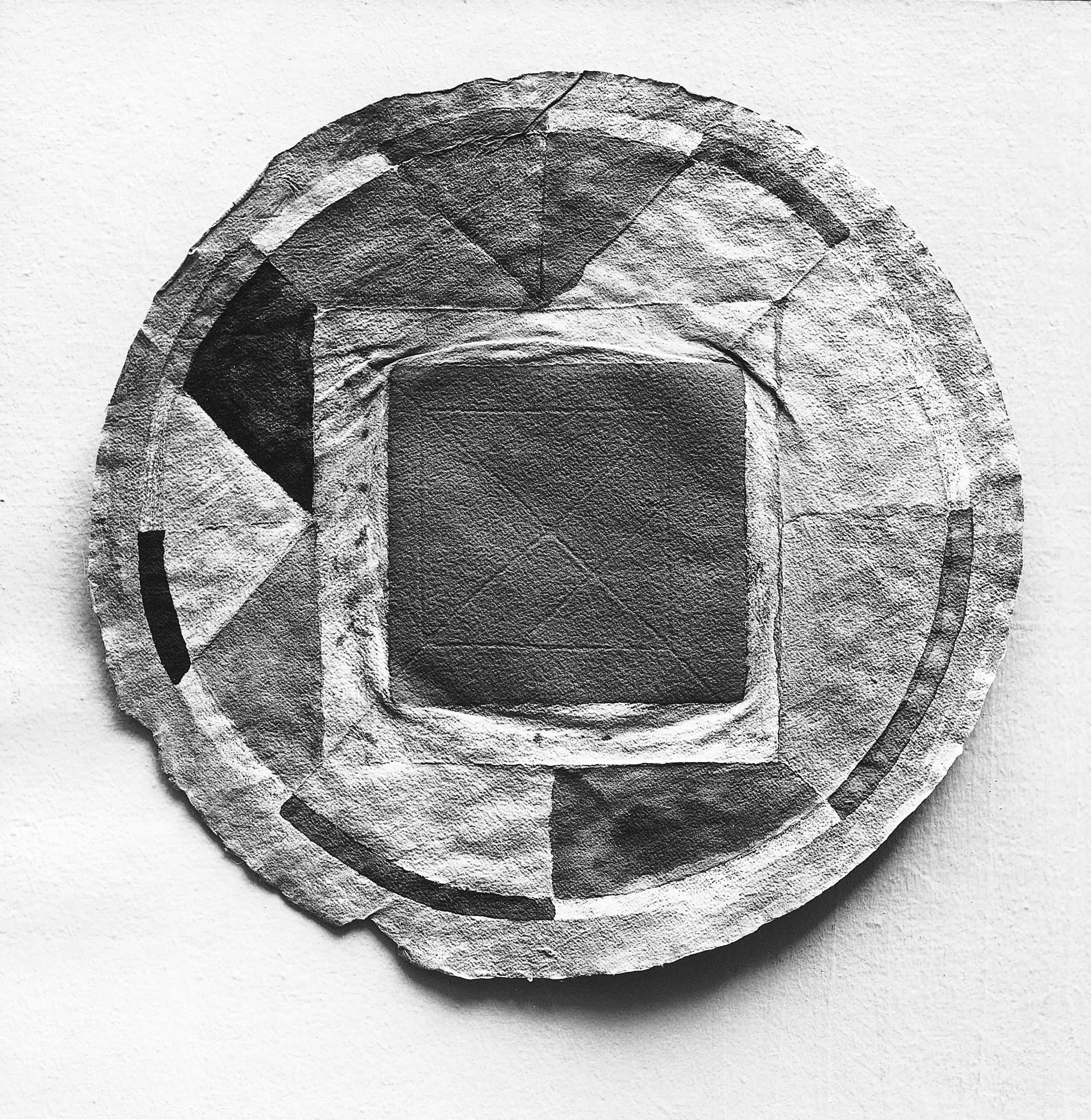

Alan Shields

Alan Shields et l’envers de l’œil

23 septembre – 18 octobre, 1975

Alan Shields, américain, 31 ans. En France, on a pu le voir en 1971 à la galerie Sonnabend, en 1973 à la Biennale de Paris. Il devrait, par son tracé culturel comme par la génération à laquelle il appartient, retenir ici tout particulièrement l’attention. Passé un moment de choc, ou de défiance devant la luxuriance de ses peintures (on associe d’ordinaire la peinture américaine à plus de régularité et de sévérité dans le choix des couleurs comme dans l’organisation formelle), on s’intéressera à sa situation post-formaliste (c’est-à-dire post- Noland, Kelly, etc.) et, de ce fait, au retour à une plus grande liberté de facture et à l’exploitation d’un certain primitivisme pictural. Après une découverte tardive en Europe de la peinture formaliste américaine, et après en avoir tiré des leçons, la critique de son réductionnisme, de la sophistication extrême à laquelle elle est parvenue, commence à démanger, ici et là, quelques esprits. Dans sa pratique, Shields montre l’exemple d’un tel type de critique et ce, un peu comme les « feutres » de Robert Morris continuent et mettent en cause tout à la fois le Minimal Art, sans pour autant renier certains acquis formalistes : ainsi ses « grilles » accentuent la complexité des rapports fond/forme, envers/endroit, peinture/ non-peinture. Dans ce processus, il évite pourtant l’écueil du matiérisme. Quel que soit le médium employé – toile, bois, ruban, colliers de perles dans certaines toiles anciennes… – Shields les organise de façon à les fondre dans l’ensemble afin de ne plus produire que des effets de dessins et de couleurs. Mais précisément, la richesse de ces moyens vient de ce que Shields, rompant avec la seule histoire de la peinture occidentale, dont de déduction en déduction la peinture formaliste s’extrayait, va puiser, comme d’autres grands Américains avant lui, dans des cultures nonoccidentales et aussi, étant donné la situation particulière des Etats-Unis aujourd’hui, dans des cultures marginales (« contre-culture » – « underground ») ou minoritaires (indiennes). C’est un peu ce que recherchent ici certaines démarches issues de Support-Surface, qui traversent une phase très artisanale mais sans peut-être la possibilité de l’articuler ainsi à d’autres réalités culturelles, et aux infinies possibilités qu’elles pourraient offrir. En fait, la peinture de Shields n’est ni une appropriation ni un retour à des pratiques situées hors de la culture officielle, mais leur intrusion dans cette culture et ce qu’elles peuvent y bouleverser. Notamment pour Shields, dans une tradition abstraite, la résurgence d’un « sens » dans la peinture fait d’enchaînements associatifs, d’humour…

Daniel Abadie, art press, septembre 1975

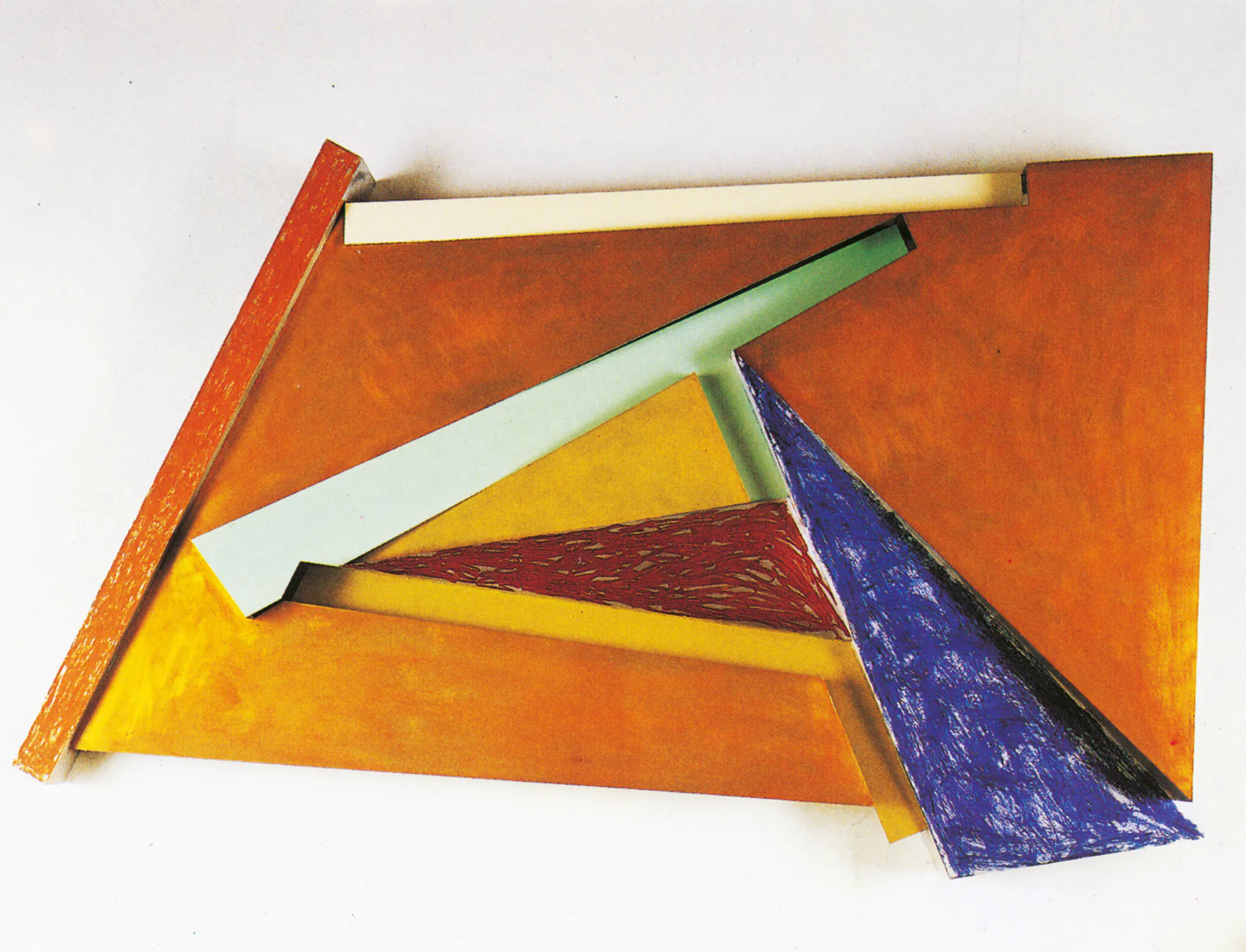

Frank Stella

Brazilian series

21 octobre – 15 novembre, 1975

Stella abandonne le motif mais invente de nouveaux procédés qui démultiplient ces réseaux de contradictions. […] Si la complexité formelle ne tourne plus autour du rapport figure géométrique/motif décoratif, elle s’établit là dans l’articulation d’espaces plus nombreux, infiniment plus vastes et codifiés. D’abord des formes, rectangles, triangles, longues bandes, faites d’un morceau de métal découpé et traité selon la tradition de l’abstraction formaliste, dans leur platitude, couleur unie et opaque. A l’opposé, certaines de ces plaques sont recouvertes d’une sorte de barbouillage régulier, masquant parfois complètement le métal, le laissant apparaître à miroiter d’autres fois. L’application est all over. […] Ensuite ces plans sont assemblés, décalés de quelques centimètres, avançant, reculant les uns par rapport aux autres. Pourtant Stella déclare ne pas être intéressé à proprement parler par la troisième dimension, qu’il ne se pose en aucune façon des problèmes de sculpteur. Seul le problème pictural le préoccupe et ce que réalisent ces bas-reliefs n’est ni plus ni moins que la littéralisation des effets de profondeur produits dans d’autres tableaux (plats). C’est à ce point que Stella a pu réaliser deux versions d’une même proposition formelle, l’une plate, l’autre en relief. La troisième dimension – réelle – n’intervient que pour interroger profondeur et illusionnisme de la peinture. Enfin, ce qui choque peut-être le plus le regard habitué à la peinture moderne : l’abandon de la structure déductive (et alors même qu’une grande partie de la jeune peinture à la mode est en traind’académiser la logique du carré dans le carré). Thématique formelle de la série : le rectangle. Il se décompose en ses diagonales, signifiées par les bandes, et en triangles découpés par ces diagonales. Déplacements de ces « morceaux », le rectangle éclate, la diagonale se confond avec un côté, les triangles se déplient et s’étalent autour d’un axe comme les feuilles d’un éventail. Un axe, autour duquel s’organisent les formes, leurs rapports de force. […] Cet espace en révolution est celui souvent utilisé par les primitifs italiens pour exprimer le mouvement en distribuant l’espace autour d’un centre, qu’il reprenait en écho tout en le mettant en valeur. […]

En fait, cet espace qui suggère le mouvement sans la profondeur, obligerait le peintre à une intrication très serrée de tous les éléments du tableau, leur homogénéisation. […] Le procédé ne pouvait trouver que des échos dans notre modernité, qui évite de particulariser des espaces distincts de l’espace global, institue un dessin qui investit de façon égale tout l’espace du tableau. C’est ce que l’espace tournant permet, en évitant une trop grande systématisation et un appauvrissement formel. Dans le même tableau, plusieurs codes spatiaux s’imbriquent. Du coup, Stella se gare du danger qui pouvait guetter certaines séries précédentes, dans l’inépuisable élargissement de leur logique : une complaisance. L’oeil qui analyse un récent Stella ne peut s’habituer, à aucun moment, à un enchaînement trop facile de rapports propres à un code. Il glisse inévitablement de l’un à l’autre, ou butera. Rarement peinture fut aussi homogène […] et rarement il fut aussi difficile de donner une définition de cette homogénéité, d’en produire une théorie, puisqu’elle est faite de l’agglomérat et des contradictions de plusieurs conceptions spatiales.

Catherine Millet, art press, novembre 1975, extraits