Conversation avec Kehinde Wiley

Entretien

Animée par la commissaire Claudia Schmuckli, cette conversation avec Kehinde Wiley revient sur l’exposition de l’artiste ‘An Archaeology of Silence’ au musée de Young (San Francisco) et explore son nouveau corpus d’œuvres qui met en lumière les brutalités du passé colonial américain et mondial.

CS : Je suis curieuse de savoir, puisque vous avez fait des études – d’abord au San Francisco Art Institute, puis à l’université Yale –, à quel moment vous avez pris conscience que votre projet personnel de devenir artiste et de construire une carrière serait lié à un projet social qui fait désormais partie intégrante de votre travail ?

KW : C’est une question très intéressante. Si je peins une coupe de fruits, ce sera un Afro-Américain qui peint une coupe de fruits dans le capitalisme tardif du XXIᵉ siècle. Peut-on échapper à une catégorie à travers laquelle les gens filtrent ce que vous faites ? Je pense que la réponse est non.

Il faut donc aller de l’avant et faire son travail. Tout ce que je fais repose sur la contingence radicale : par exemple, ces moments de hasard où je trouve une personne qui marche dans la rue en s’occupant de ses affaires. Je lui tape sur l’épaule, et à l’étape suivante, elle se retrouve accrochée dans l’un des grands musées. C’est une responsabilité. C’est un projet social, mais c’est aussi personnel. Si on réfléchit vraiment à l’ensemble de mon œuvre, c’est un autoportrait.

CS : Quand vous choisissez des personnes dans la rue, vous vous placez dans des situations où vous vous rendez très vulnérable. C’est une partie intéressante de votre travail : la façon dont vous insistez sur votre propre vulnérabilité en réalisant l’œuvre et la façon dont vous commentez cette vulnérabilité au sein de l’œuvre.

KW : Il y a des choses à dire sur la vulnérabilité. Une grande partie de mon travail a porté sur la stridence, la maîtrise de soi et l’accomplissement personnel. C’était un jeu de pouvoir, un jeu à travers le pouvoir par lequel les gens se sont vus historiquement.

Dans cette exposition, j’ai voulu zoomer sur chaque détail : un téléphone portable, un lacet ou les traces d’un tissage ; de toutes petites choses qui méritent d’être magnifiées, comme dans un ancien tableau hollandais de Frans Hals.

C’est ma version d’une capsule temporelle, c’est une manière pour moi de dire « oui » aux personnes qui me ressemblent, aux personnes qui sont souvent vues à distance. Je ne veux pas de cette distance. Je veux vous rapprocher d’elles, et j’utilise l’échelle pour y parvenir. Je veux créer une situation où les peintures et la sculpture vous dominent.

Mais il est vrai aussi qu’il y a ces moments calmes, avec de petites sculptures dans lesquelles on envisage ces corps noirs comme étant réellement des personnes aimées, prises en charge et accomplies.

ENTOMBMENT (TITIAN), 2022, bronze, 32 × 111 × 81 cm, édition de 3 + 1 EA

CS : Vous avez exploré le sujet auparavant – dans l’exposition ‘Down’, en 2008 –, cette idée de la figure déchue, de la figure couchée. Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis, dans le travail et en dehors ?

KW : La première question, et la plus importante, c’est qu’il s’agit de personnes sans pouvoir et que l’on utilise des dispositifs institutionnels pour créer un système alternatif à cette impuissance.

Mais quand on a affaire à Barack Obama, on ne se contente pas de faire le boulot.

On se retrouve dans le Bureau ovale avec Barack Obama. Il veut savoir comment on va traduire son image en quelque chose de durable, mais aussi en quelque chose qui rompt avec une tradition assez guindée.

Il dit alors : « Faisons-le à ma façon : je veux me pencher en avant, je veux que mon col soit ouvert. Je veux que mes mains soient ouvertes. Je veux donner le sentiment que je vous appartiens, que je suis un homme du peuple. » Mais, de mon côté, je voulais lui demander : « Très bien, mais qui êtes-vous et qui est votre peuple ? » J’ai fait des recherches approfondies sur les plantes du Kenya, d’Indonésie et de Hawaï : je voulais suivre sa trajectoire en tant qu’internationaliste. Ce qui me semblait le sujet majeur, c’était que les gens ne reconnaissaient pas vraiment sa complexité.

Je voulais que sa complexité devienne la vedette du spectacle. Il a eu ce qu’il voulait, et moi aussi – le portrait est une bataille, une série d’allers-retours. Mais la majeure partie de mon travail ne relève pas du portrait dans ce sens, c’est plutôt une sorte de processus conceptuel. Pendant la période du Covid, j’étais à Dakar, au Sénégal, et j’ai passé près de deux ans à réfléchir au fait qu’on voyait différemment les corps noirs. George Floyd venait de se faire tuer. J’ai réfléchi à mon exposition, ‘Down’, et il y avait quelque chose à ce propos, une gravité dans le fait de voir des corps noirs couchés. Je voulais créer quelque chose qui permette de voir ce moment couché, brisé, mais qui le monumentalise de manière à ce que l’on puisse s’approcher lentement de la sculpture, s’approcher de la peinture et y trouver un peu d’humanité.

CS : J’aimerais beaucoup vous entendre parler de l’importance de la sculpture dans ce travail, parce qu’elle introduit un autre langage iconographique, qui n’était pas présent dans ‘Down’.

KW : La sculpture, c’est de la peinture sous stéroïdes. La peinture est grande – elle nous domine parfois, elle est plus grande que nous –, mais la sculpture dit : « Bing ! Je suis là, tu dois t’occuper de moi ! » En réalité, la sculpture devient précisément ce genre de personne dont je parle, qui prend de la place. Avec elle, on crée littéralement un moment.

Pour cette exposition, je voulais que la sculpture soit épique et terrible – plutôt qu’épique et merveilleuse. Car ce à quoi nous sommes confrontés, en tant que communauté et en tant que société, est épique et terrible. Et je veux que l’art fasse plus qu’attirer l’attention : il doit avoir un cœur qui bat et qui répond au monde beau et terrible dans lequel nous vivons.

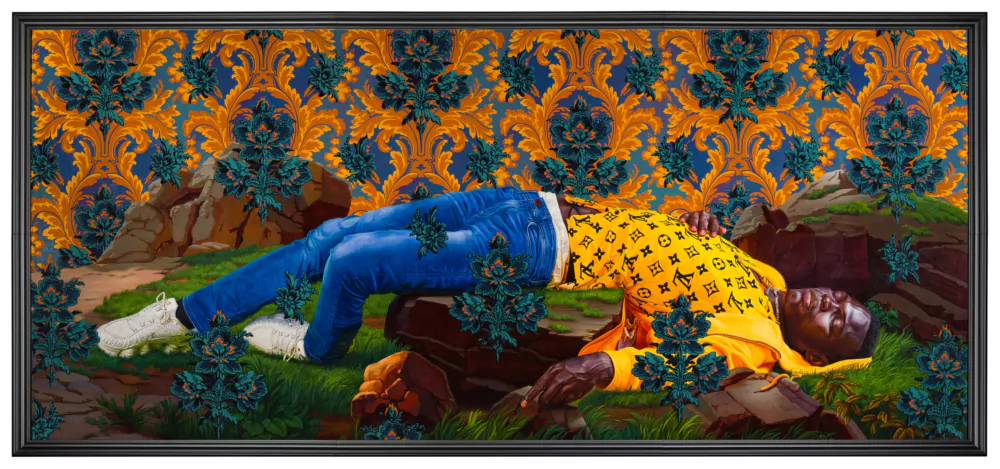

FEMME PIQUÉE PAR UN SERPENT (MAMADOU GUEYE), 2022, huile sur toile, 363 × 790 × 10 cm

CS : Parlons de cette interaction entre le monumental et l’intime. D’un côté, vous travaillez au sein de la tradition du monument – un langage associé à l’empire –, de l’autre, la sculpture, plus petite, s’inscrit plutôt dans le registre du reliquaire et du sacré.

KW : Tout est sacré. Vous soulevez un point très intéressant. Parce que, dans l’histoire de l’art, il y a une différence d’échelle. L’État commandait généralement des œuvres de grande envergure – comme le grand tableau de David au Louvre, consacré aux conquêtes napoléoniennes. C’est une échelle que nous comprenons : l’histoire en grand, l’ego en grand.

Je veux faire de ce pouvoir, de ce langage, une arme pour mes peintures – mais parfois d’une manière non conventionnelle, en utilisant un langage à très grande échelle pour parler de quelque chose de très intime et minuscule. Qui est cette femme, par exemple ? Pourquoi est-elle ici ? À un moment donné, elle s’est retrouvée devant l’artiste.

Il ne s’agit pas de tournants historiques, mais de ce qui est énorme et historique, et qui se produit lorsqu’on fait attention aux personnes qui n’ont souvent pas été vues. C’est cela la révolution, c’est cela l’histoire, c’est cela la guerre.

CS : Qu’est-ce que cela vous a apporté de réaliser cette œuvre à Dakar? Lorsque vous vous êtes embarqué dans ce voyage, aviez-vous une idée d’où cela vous conduirait ?

KW : Je n’en avais aucune idée ; j’étais coincé à Dakar. Je dis « coincé », mais c’était une aubaine. J’ai dû m’appuyer sur tout ce que je savais – ce que j’avais appris en tant que jeune étudiant en art. J’ai dû intégrer tous les aspects, l’aspect matériel de la peinture. Il n’y avait pas d’assistant, pas d’aide ; il n’y avait que moi et cette peinture.

J’ai créé des peintures à partir des personnes de ma communauté. Comme nous étions isolés, tous les modèles que vous voyez dans l’exposition sont des gens de ce petit groupe d’artistes qui connaissaient des artistes. Dakar est aussi un endroit où je peux échapper aux Blancs – et je ne dis pas cela par provocation. Cela m’enlève un poids dès que l’avion atterrit, dès que l’on voit des publicités Colgate avec des familles noires. Un sentiment d’exister où l’on n’a pas à deviner ce que signifie être en vie. Beaucoup d’entre vous dans cette pièce n’avez jamais eu à deviner ce que signifie être en vie – mais c’est le cas pour beaucoup d’entre nous.

« De quoi ai-je l’air ? Est-ce que je me présente de la bonne manière ? Ai-je l’air menaçant ? » Tout cela disparaît d’un coup. Il s’agit simplement d’un groupe de Noirs qui a affaire à un groupe de Noirs, et j’adore ça.

CHRISTIAN MARTYR TARCISSIUS (EL HADJI MALICK GUEYEl), 2022, huile sur toile, 210 × 301 × 9 cm

CS : Un aspect crucial de l’exposition ‘An Archaeology of Silence’ est le fait qu’elle raconte une histoire mondiale, qu’elle traite d’un sujet qui ne concerne pas que les États-Unis. Comment envisagez-vous le rôle de la technologie dans ce domaine ?

KW : La technologie joue un rôle important dans le rapport aux corps noirs, mais pas nécessairement un rôle révolutionnaire. Nous savons que nous avons été tués et massacrés, et que la violence approuvée par l’État était monnaie courante, mais les réseaux sociaux ont permis au reste du monde de le voir.

Avec le Covid, les gens étaient chez eux et n’avaient rien d’autre à faire que de penser à ce qui se passait. Et ils ont commencé à penser aux Noirs. Venise m’a donné l’occasion d’utiliser les ressources dont je disposais pour créer l’une des plus grandes expositions auxquelles je n’ai jamais été invité à participer – la plus grande exposition et les meilleures idées. Et mes meilleures idées tournent autour de la façon dont on nous voit et dont, parfois, on nous assimile.

CS : Pensez-vous qu’il y a une différence entre présenter votre travail à Venise et le présenter aux États-Unis, et ici à San Francisco en particulier ?

KW : San Francisco, c’est le plus grand retour au bercail que j’aie jamais connu. C’est l’endroit où j’ai appris à peindre. Venise, c’était Venise. Venise prend toute la place. À Venise, il n’y a pas d’exposition sans l’histoire de l’art et son contexte. San Francisco, en revanche, c’est mon histoire, ce sont mes affaires.

Il est important aussi d’être à la pointe de ce qui se passe actuellement dans les musées : nous devons tous comprendre que le fait d’être des « gardiens de la culture » est une énorme responsabilité. Ce que nous disons dans les monuments, c’est : « Nous y croyons collectivement. » C’est pourquoi ces monuments sont si terrifiants – lorsqu’ils ne sont pas les bons. Le cheval gigantesque que l’on voit dans cette exposition est celui que montait l’un des colonialistes. Cela m’a donné l’idée de prendre les visages de jeunes hommes noirs de ces dix dernières années et d’utiliser l’informatique pour les modeler tous en un seul visage. C’est le visage de cette personne qui monte ce cheval. Venir à San Francisco, c’est aussi venir à l’endroit où le radicalisme s’impose, où il survit. Le Black Panther Party y a sa place, le mouvement pour les droits LGBT aussi. Nous sommes des gens ouverts. Nous sommes nombreux dans ce cas. Et je pense que cela donne le ton de celui que je suis amené à devenir.

‘An Archaeology of Silence’, Fondazione Giorgio Cini, 59ᵉ Biennale de Venise, 2022

—

‘Kehinde Wiley: An Archaeology of Silence’, de Young/ Fine Arts Museums of San Francisco, jusqu’au 15 octobre 2023. Commissaire : Claudia Schmuckli.

Claudia Schmuckli est conservatrice responsable de l’art contemporain et de la programmation aux Fine Arts Museums of San Francisco. Elle était auparavant directrice et conservatrice en chef du Blaffer Art Museum de Houston, où elle s’est faite connaître comme figure majeure dans la présentation de l’art contemporain. Avant de rejoindre le Blaffer Art Museum, Claudia Schmuckli a travaillé au Museum of Modern Art et au Solomon R. Guggenheim Museum de New York. Elle est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art de l’université Ludwigs-Maximilians de Munich.

Cette retranscription propose des extraits édités de la conversation qui a eu lieu au De Young Museum de San Francisco, le 18 mars 2023. Tous droits réservés Fine Arts Museums of San Francisco.

Né en 1977 à Los Angeles, Kehinde Wiley vit et travaille à New York. Réflexion sur l’identité raciale et sexuelle, sa peinture crée des collisions entre histoire de l’art et culture de la rue. L’artiste héroïse, et érotise, les « invisibles » traditionnellement exclus des représentations du pouvoir. Son œuvre réinterprète le vocabulaire de la puissance et du prestige, oscillant entre critique politique et aveu de fascination face au luxe et à la grandiloquence des symboles de la domination masculine occidentale.